お布施とは?書き方や渡し方、金額を解説

お葬式の知識やマナー、宗派や喪主のこと、そして用語集など、

知っておくべき情報をお届けします。ぜひご活用ください

この記事は

「イオンのお葬式」

が書いてます

葬儀では普段耳慣れない言葉が多く、

独自の作法や意味を持つものもあります

慌てないためにも、私たち「イオンのお葬式」が

わかりやすくご紹介します

お葬式・法要の知識・マナー

- 更新日:2025.08.19

- お葬式・法要の知識・マナー

お布施とは?書き方や渡し方、金額を解説

お布施とは読経や戒名をしてもらう際、僧侶に対する謝礼として渡すお金のことです。しかし、お布施は頻繁に用意するものでもなく、いくら用意すればいいかも分かりづらいため、お布施に関する疑問や不安の声は数多く寄せられます。

そこで本記事では、お布施として準備する金額の目安や渡し方、金額相場などを解説していきます。

お布施を渡す際の注意点も紹介しますので、これからお布施の準備をする方はぜひ参考にしてみてください。

お布施とは

お布施とは、法事を担当してもらった僧侶に対して感謝の気持ちを謝礼として形にしたもので、仏教の布施行(ふせぎょう)に由来します。お渡ししたお布施は、多くの場合、ご本尊へのお供え物として扱われ、その後の寺院の維持・運営のために大切に使われるようです。

お布施はあくまでも感謝の気持ちであり、葬儀の対価として支払うものではないため、明確な金額が定められていない点に注意しましょう。

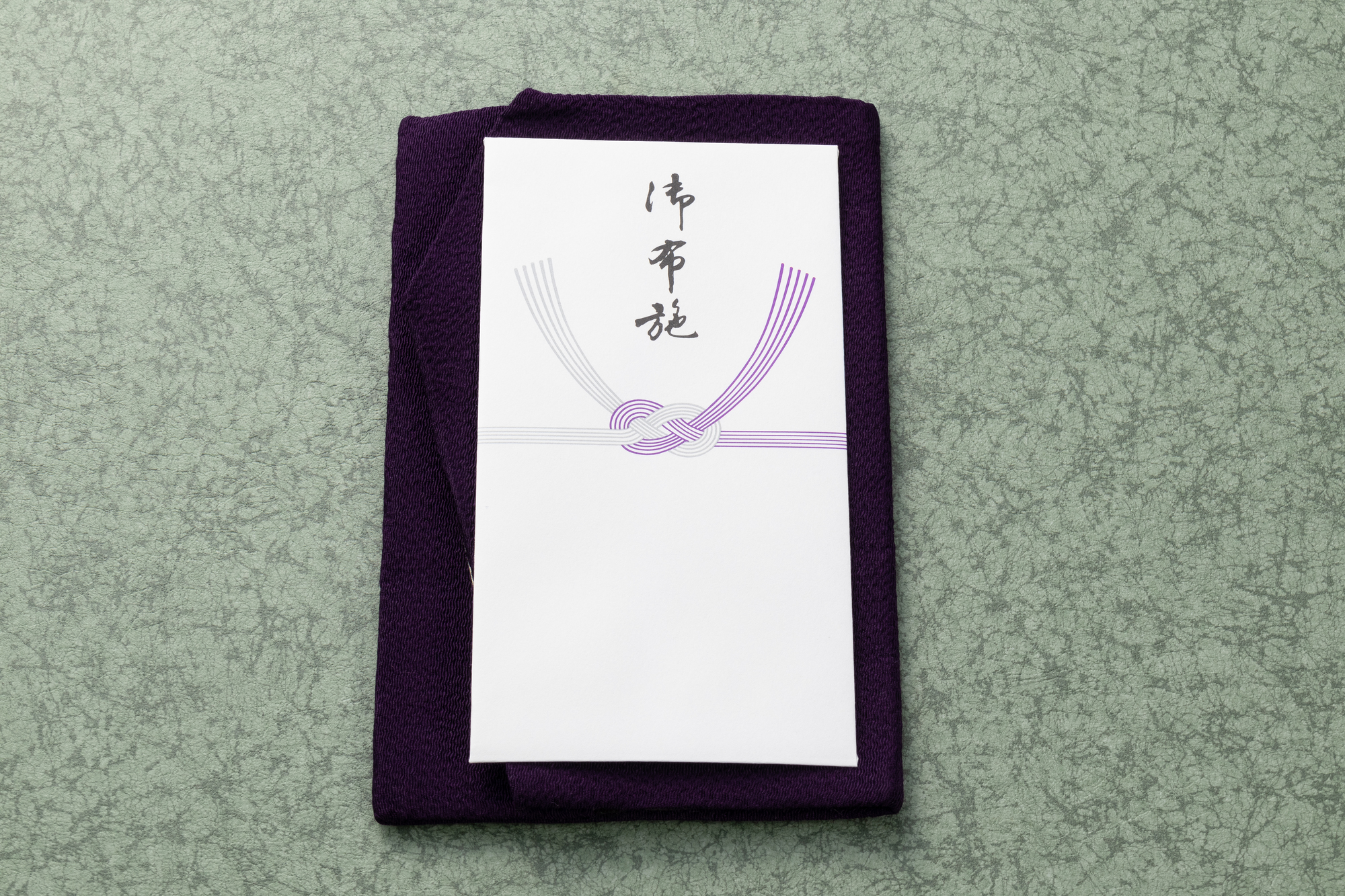

お布施袋の種類

お布施を渡すときにまず行うのは、お布施を包む袋の用意。お布施袋にはいくつか種類があるため、それぞれの特徴を確認しておきましょう。

お布施において水引は必須ではないものの、法要の種類や地域の風習によっては必要になる場合もあるため、ここでまとめて紹介します。

奉書紙

奉書紙は和紙の一種で、丈夫で自然な雰囲気のある紙です。奉書紙に包んでお布施を渡す方法は、正式かつ伝統的なマナーとして認められています。

奉書紙に包んで渡す場合には、奉書紙にそのままお札を包むのではなく、まずは半紙などを使って中包みを作りましょう。そして、中包みを奉書紙で上包みする形で包装します。中包みの作り方は記事後半で解説しますので、こちらも併せてご参照ください。

白無地の封筒

お布施を渡す際、水引がついていないシンプルな白無地の封筒を使うこともできます。奉書紙よりも簡易的な印象にはなりますが、どんな場面でも使えるのが便利。どの袋を選べばいいか分からないときは、白無地の封筒を使うと大きな失敗にはなりません。

封筒を選ぶ際の注意点として、郵便番号の欄がないものを選ぶ必要があります。また、封筒に「お布施」の文字が記載されていない場合は、自分で記載した上で使用しましょう。

白黒の水引がついた袋

白黒の水引がついた袋は通夜や葬儀に際して、香典を包む際に使用し、故人への供養を示すために使われます。お布施は僧侶に対する感謝の気持ちですので、お布施袋としてあえて選択する必要はないといえます。

ただし、地域や宗派によっては使用する場合もあるため、僧侶や菩提寺に使用を勧められた場合のみ使用するのがよいでしょう。

黄色の水引がついた袋

黄色の水引がついた袋は主に関西地方で使われ、お布施袋に使用されることもあります。

地域の慣習によって使用の可否が異なるため、事前に確認の上で使用しましょう。

銀色の水引がついた袋

銀色の水引がついた袋は、お布施の額が高額になる場合に使用する袋です。ランクの高い戒名を授かる場合など、お布施が高くなることが見込まれる場合に用意するのがよいでしょう。

基本的な用途は白黒の水引がついた袋と同様で、目安として包む金額が5万円以上の場合には銀色の水引がついた袋を選択するとよいでしょう。

お布施袋の書き方

お布施袋には、「お布施」の文字や喪主の名前、住所や金額を記載する必要があります。ここでは、お布施袋に書くべき情報と書き方を順番に解説していきます。

表書きの書き方

封筒や奉書紙の表面中央に記載する情報を表書きと呼びます。お布施袋の中央には「御布施」「お布施」と記入します。場合によっては「読経料」「戒名料」のように書き分けても問題ありません。

「御布施」の文字の下には喪主のフルネームもしくは「○○家」という形で名前を記載しましょう。「御布施」の文字よりも少し小さめの文字で記入します。

裏書きの書き方

封筒の裏側に記載する情報を裏書きと呼びます。中包みを用意する場合は、封筒ではなく中包みに記載しましょう。記載する情報は喪主の住所、金額です。

一般的に、金額を書くときは旧字体を使用する点に注意しましょう。主な旧字は以下のとおりです。

・一→壱

・二→弐

・三→参

・十→拾

・万→萬

・円→圓

「也」は「これ以上端数はありません」という意味で使われます。

例えば、お布施として5万円を包む場合は「金伍萬圓也」と記載しましょう。

墨黒を使って書く

お布施袋に記載するときには、黒墨で書きます。

主に毛筆や筆ペンを使用し、は避け、毛筆や筆ペンを使用するのがより丁寧な印象になります。

お布施の渡し方とタイミング

お布施を渡す際には、切手盆・祝儀盆の上に乗せ、袱紗に包んでお渡しするのが丁寧な方法とされています。直接手で渡すことは一般的ではないため、できるだけお盆や袱紗を使いましょう

渡す際には、僧侶が表書きを読めるように封筒を読みやすい向きに直します。お盆や袱紗の上にお布施袋を置き、「本日はよろしくお願いいたします」といった挨拶や感謝の言葉を述べて渡すのがよいでしょう。

渡すタイミングは葬儀や法要が始まる前が基本です。僧侶と最初に顔合わせをする際に、挨拶と一緒に渡しましょう。ゆっくり時間が取れない場合は、葬儀を終えた後に渡したり、後日お寺に訪問して渡したりしても問題ありません。

お布施の金額の目安

お布施は明確な金額が決まっていないので、いくら用意すればよいか悩んでしまいますよね。ここでは、お布施の金額の目安を葬儀の種類ごとに紹介していきます。

お布施の金額まとめ

主な葬儀・法要でお包みするお布施の金額目安の一例は以下のとおりです。ただし、これはあくまで一般的な例であり、お布施の金額は地域、宗派、お寺との関係性によって大きく異なります。菩提寺がある場合は、直接ご相談されるのが最も確実です。

|

葬儀の種類 |

金額 |

|

葬儀・告別式 |

10万円~50万円程度 |

|

四十九日法要 |

3万円~5万円程度 |

|

納骨法要 |

1万円~5万円程度 |

|

一周忌法要 |

3万円~5万円程度 |

|

お盆・お彼岸 |

3万円~5万円程度 |

葬儀・告別式

葬儀・告別式でお渡しするお布施は、ひとつの目安として10万円~50万円程度を準備されるケースがあります。読経料や戒名料が含まれるため、ほかの法要よりも金額が大きくなる傾向にあります。

四十九日法要

四十九日法要で渡すお布施は、目安として3万円~5万円程度をお包みすることが多いようです。四十九日法要は故人が亡くなってから49日目に行われる法要で、忌明け法要とも呼ばれています。

納骨法要

納骨法要で渡すお布施の金額は、1万円~5万円程度がひとつの目安です。納骨法要は四十九日法要と同日に行うことが多いですが、納骨法要では読経も行うため、四十九日法要とは別にお布施を渡しましょう。

一周忌法要

一周忌法要でお渡しするお布施は、3万円~5万円程度が目安とされています。一周忌法要は故人が亡くなって1年が経過したタイミングで行われる法要で、年忌法要の中でも特に重要な法要と考えられています。

また、三回忌以降に法要を行う場合は、1万円~5万円程度をお包みするケースが多いようです。

お盆・お彼岸

お盆・お彼岸に行われる法要で、渡すお布施の金額は、新盆(初盆)法要では3万円~5万円、以降のお盆法要では5,000円~2万円程度が目安となります。新盆法要では特に念入りな供養が行われることが多いため、通常のお盆法要よりもお布施の目安が高くなる傾向にあります。

お布施の包み方

いざお布施を準備をしようと思ったけれど、包み方の手順が分からない。そんなケースも少なくないでしょう。ここでは、お布施の包み方やマナーを具体的に解説していきます。

奉書紙か封筒を使う

前述のとおり、お布施を渡す際には奉書紙か封筒を使用します。袋を選ぶ際の注意点として、薄手のものは避け、お札が透けないように厚手の封筒を選びましょう。

奉書紙を使った包み方

奉書紙を使う際には、以下の手順でお布施を包みましょう。

①お布施を中袋に入れる

②奉書紙を広げ、中袋を中央やや左に置く

③奉書紙を「左、右、下、上」の順番で中袋を包むように折る

④「下、上」の順番で奉書紙を裏側に折りこむ。裏側は折り返しが上になる

お札の向きは全部そろえる

お札を入れる際、向きはすべてしっかりそろえましょう。お布施袋の上部・表側が肖像画になるようにそろえます。

故人の親族に渡す香典とは真逆の入れ方であることに注意が必要です。香典では袋の下部・裏側が肖像画になるようにするため、混同しないようにしましょう。

お札は新札が好ましい

お札はできるだけ新札を用意するのが望ましいとされています。こちらも香典と混同しないように注意が必要です。不幸があったときのお悔やみとして用意する香典は、事前に不幸が起こることを予期していたような印象を与えてしまうため、新札を使うのは避けるべきとされています。

お布施で支払う料金の内訳

お布施とひと口にいっても、その中には実はいくつかの項目が含まれています。ここでは、お布施として支払う料金の内訳を解説します。

それぞれ、お布施とは別に用意すべき場合もあるので、僧侶や菩提寺に相談の上お布施を準備しましょう。

戒名料

戒名料は故人が仏様の弟子として授かる戒名をつけてもらう際に、お礼として支払う料金です。戒名にはランクがあり、ランクによって金額も変動します。

金額は一概には言えませんが、10万円から、場合によっては100万円以上になることもあります。事前に僧侶や菩提寺に相談することをおすすめします。

読経料

読経料は僧侶にお経を読んでもらう際、感謝の意を込めて渡すお金を指します。

金額は1回の読経につき3万円~5万円程度がひとつの目安です。

読経が増えると、その分包むべき金額も変わるので注意しましょう。

例えば、お通夜、葬式、火葬で3回読経を行う場合は、9万円~15万円がお布施の目安となります。

宗派によってはお経を読まない場合もあるため、その場合は読経料を用意する必要はありません。

お布施以外に支払うお金

葬儀や法要では、お布施のほかにも支払うお金があります。これらの料金は、お布施とは別に封筒を用意して渡すのが一般的です。ここでは、どんな場面で支払いが発生するか、各料金の金額目安を解説します。

御車料

御車料は僧侶が車や公共交通機関を利用して移動する際に渡す料金です。金額は5,000円~1万円程度を目安に、実費を考慮してお包みします。飛行機等を使って遠方から僧侶を招待する場合には、その分追加で料金を支払う必要があります。移動にかかる料金を調べ、それ相応の料金を用意しておきましょう。

御膳料

御膳料は僧侶のお食事代として渡す料金で、金額は5,000円~2万円程度が目安とされています。

御膳料を渡す必要があるのは僧侶が法要後に行われる会食に参加しない場合で、参加する場合には用意する必要はありません。

基本的には僧侶に対して食事を振る舞うのが一般的ですが、それができない場合の代わりとして渡す料金になります。

お布施を用意するときに注意すべきポイント

ここでは、お布施を用意するときに注意すべきポイントを紹介します。マナー違反を避けるためにも、お布施を渡す前に確認しておきましょう。

二重封筒は使わない

お布施を用意する際には、封筒の内側にさらに封筒が重なっている二重封筒は使わないのが一般的です。「不幸が二重に重なる」と連想させてしまうため、使用を避けるべきとされています。

先述のとおり、お布施の際はお札が透けないような厚手の封筒を用意する必要があり、二重封筒はその筆頭であるため、お布施袋を選ぶ際には特に注意しましょう。

地域や宗派による慣習を早めに確認する

お布施を用意する際には、地域や宗派による慣習を早めに確認しましょう。お布施の金額や渡し方には共通の決まりはなく、地域や宗派によって異なるのが実情です。

間違いのない方法は、僧侶や菩提寺に直接相談するのがもっとも確実な方法です。前述のとおり、お布施は感謝の気持ちを示すものですので、事前に相談することで、僧侶にも感謝の気持ちや慣習を尊重する気持ちがより強く伝わるはずです。

2人の法要が重なった場合はお布施の料金も変わる

同じ年に2人の法要が重なることは併修と呼ばれ、お布施をまとめることがあります。

その場合、2人分を単純に合計した金額ではなく、1人分より少し多めの金額をお包みすることが多いようです。ただし、これも寺院のお考えによりますので、必ず事前に僧侶へご相談いただくのが最も確実です。

併修は法要に出席する親族の負担も減るため、希望される方もいらっしゃいます。

お布施に不安があれば迷わず相談を

本記事では、お布施の基礎や金額、包み方などをご紹介しました。お布施は金額の目安や渡し方に決まった正解がなく、地域や寺院の慣習によってマナーが異なる場合もあります。

だからこそ、葬儀や法要の前に、僧侶や葬儀社に相談しながら金額や準備の仕方をしっかり確認しておくことが大切です。

イオンのお葬式では、お布施の準備はもちろん、お客様のご希望に沿った葬儀のご用意のお手伝いをさせていただきます。専門のスタッフが24時間365日いつでもご相談を承りますので、お葬式に関することはなんでもお気軽にご相談ください。

ちょっとした疑問やお悩みも多数

ご相談いただいております